欢迎来到合肥浪讯网络科技有限公司官网

咨询服务热线:400-099-8848

咨询服务热线:400-099-8848

咨询服务热线:400-099-8848

咨询服务热线:400-099-8848

阿凡达管弦乐团:一场15年前元国际狂想 |

| 发布时间:2022-06-01 文章来源:本站 浏览次数:3481 |

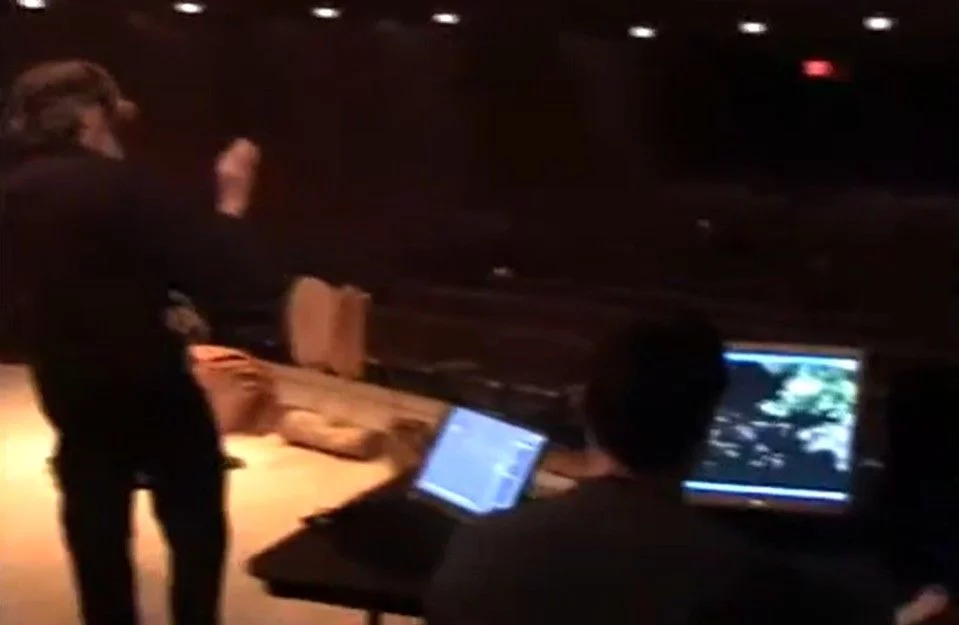

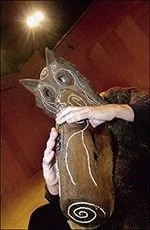

说到“元国际”,大多数人会立刻联想到“未来”。现在,咱们几乎每天都可以看到不同的“元国际”创业项目白皮书,他们垂直于社交、游戏、文创、Saas领域,带着对传统工业方式的“看衰”,试图提出具有“迭代含义”的处理方案。老玩家也纷纷向元国际伸出触角,华米OV们沉溺于为元国际供给“物理基础”,具有满足存量的腾讯、百度、字节跳动们的重心更倾向于“玩法”,TMELAND、希壤、虚拟人被试验性地面向前台。 可“元国际”真的可以带给咱们那些预期中的改动吗?这个问题好像依然萦绕在许多人的脑海中。看衰者们以为:元国际只是一个技能概念,本质上指的是人类联接的方法——在这个基础上,人们可以经过这套新的联接方法发明出来什么新东西,其实取决于“人类可以掌握的智能水平”——因而相比于“炒作元国际”,仍是应该更重视停留在实践国际里,可以发明实践生产力的“硬科技”。 或许元国际坚定的支持者们也很难进行有力的反驳。由于即便元国际真的有预期当中的“实践价值”,从技能诞生到商业再到民用也将是一个绵长的进程,“绝大多数人缺少对元国际的实践感知”将是一种常态。在经济学语言里,实践产出与潜在产出长时间不匹配,开展动力就会成为一个必定的问题。 但也不是没有办法反驳。早在2007年,就有一群艺术家经过“元国际”的方式,完成过他们心目中的发明力。 “元国际”与音乐 “元国际”可以在音乐工业得到大规模的运用,很简单被理解为资本市场根据“传达”的考虑。毕竟作为规范的娱乐消费,“音乐”可以给新技能的推广供给一揽子的便当条件,包含且不限于“生疏概念的包装”“运用场景的潜移默化”“具象运用价值”等等。 但关于音乐从业者来说,“元国际”也的确可以在生产力层面带来非常实在的提高,比方人们可以经过软件的模仿,低成本地处理设备问题;在编曲和扮演阶段则可以供给一个必要的空间,让身处不同地区的人也能得到进行协作的时机。 只是这个愿景对“基建”提出了很高的要求——“音乐协作”需求满足丰富且及时的视觉头绪(比方肢体动作、面部表情、手势)和听觉头绪来发生“配合质量”,供给服务的元国际产品必须想办法克服网络延迟、低带宽等客观因素带来的影响——因而在适当长的一段时间里,“音乐元国际”产品一定会更多面向于C端,在观看、交易、保藏等环节上进行赋能。 还有一个很简单被疏忽的难点,“临场感”。“临场感”指的是身处同一空间内的发明者,可以经过彼此的触摸交流可以预判对方的下一步动作。  在学界,“临场感”被以为是音乐协作进程中的中心元素,失掉“临场感”或许会直接影响参与者们的发明力,接着进一步下降参与者们在协作时的心境。 所以考虑到“发明”本质上是一个适当依靠灵光乍现的感性进程,“元国际”假如想成为音乐工业的生产工具,就不能仅仅只复原参与者的动静和长相,更需求对参与者的全身进行具象化复原。 再加上众所周知的一个常识是:大批量的图像处理使命,除了将严峻耗费源站服务器的存储和核算才能,也能大口大口地吃到CPU和GPU的性能——这让前期的“元国际产品”非常简单陷入自我对立里:本来是寻求灵活快捷,但却在入门阶段设置了挺拔的门槛,还带来了许多新麻烦,像张艺兴那样边走路边写歌的名场面肯定是不会有了,简单重死或许烫死。  值得一提的是,或许是由于“做难而风趣的生意”是全国际创业者们的遍及一致,“怎么帮助音乐人完成云协作”现已成为了一个独立的技能领域,被称为网络音乐扮演(全称Networked Music Performance,缩写为NMP),包含乐器模仿、声场复原、动静辨认等等。 听说长途会议产品就在NMP成型进程中吃到了大量的红利,有适当一批艺术家垂青了会议系统的低延迟和网络同步。  (一群音乐人用zoom来完成元国际音乐协作) 当然仍是老问题,前置摄像头并不能完全处理“视觉交流”的事,“元国际”对音乐发明的改动依然是一个理论预期。 阿凡达元国际管弦乐团 关于缺少艺术细胞的人来说,阿凡达元国际管弦乐团(The Avatar Orchestra Metaverse,简称AOM)的著作观感实在是有些一言难尽。尤其是戴上耳机进行沉溺式欣赏的时分,持续的高频布景音+难以预判的动画打开+粗糙的建模+暗沉的色调,很简单发生颇具宗教仪式色彩的“创世感”。 但关于元国际行业开展史,AOM闪耀着先锋含义。 时间回到2007年,尽管泛“元国际”概念的产品现已萌发,但互联网国际对它们的情绪并不友爱,由于那时的人们遍及默认的事实是“3D虚拟空间”是一项运用于“游戏”技能,适当一部分媒体粗暴将“可以发明虚拟形象、帮助人们完成线上互动”的产品定义为相似魔兽国际这样的MMOPRG(大型多人在线人物扮演游戏),另一部媒体提出了“异议”,以为它是相似于“模仿人生”“模仿城市”式的经营类游戏…… 这样的刻板认知直观地影响着资本市场关于他们的判别。出资人们带着“游戏”的视角进行了体会,发现这些产品很无聊,高频的运用场景无外乎穿搭和谈天。除此而外,还触及到了法令的边际地带——一部分“元国际产品”关于实践国际的模仿,延伸到了“性”的部分(尽管只是动作上的模仿),德国和比利时这两个国家从前因而进行过“元国际扫黄”,理由是有用户在里面复原“强制性行为”,更有甚者还“模仿儿童的形象”来龌龌龊龊。 NBC就用“假如不是游戏,那它究竟算什么”作为标题报道过这个争议赛道,“元国际扫黄”的当事产品“第二人生(Seconl Life)”开发团队Linden Lab在其间正面回应了它们的定义争议:“咱们既不去制作任何用户之间的抵触,也没有设置任何既定目标,这是一种完全开放式的运用体会,请叫它‘3D在线虚拟国际’。” 可想而知,这句话一点用都没有,被商业文明反复毒打过的人们形成了一个一同认知是“论迹不管心,论心皆PR”。 带着一片混沌,AOM和“第二人生”一拍即合。 “第二人生”这一代元国际产品尽管外观粗糙,对接的场景远不如现在丰富,但就像癞蛤蟆找青蛙——长得丑玩得花,它们往往很安心于成为一个开放的底层技能接口,鼓励用户去发明、建造,自己定义自己想干什么、精干什么。 而AOM尽管自我定位为一个运用虚拟乐器在虚拟国际中进行音乐排练和扮演的乐团,但大多数人并不是工作的音乐人,成员具有学科布景适当丰富,包含修建、视觉艺术、动静艺术,更像是一个“借用音乐来进行思维试验”的“艺术家团体”,在“不务正业”这件事上展现出了极强的专注:除了进行“音乐协作”,他们非常热衷于建立扮演时需求用到的景象、修建、服装、道具等等。 然后就像前史书里告知咱们的那样,当改动愿望满足强的集体,进入传统色彩满足薄弱的环境,生产力解放就成为了必定的结果。  2007年3月,AOM在第二人生完成了他们的第一次公演,著作是13th Vicky's Mosquitos。瑞典人Miulew Takahe担任编导,扮演成员遍布整个西欧,包含身在德国的Maximilian Nakamura、身在荷兰的Frans Peterman、身在法国的Hars Hefferman和身在德国巴伐利亚州的乐队Pomodoro Bolzano。  其间Pomodoro Bolzano乐队成员Bingo Onomatopeia发明了一种全新的里国际(inworld,指在“第二人生”的国际里)乐器aviophones。依照官方博客的说法,aviophones“不仅能宣布动静,还能找到动静”。  (aviophones长这样) 这样的描述多少有些抽象,结合AOM成员Wirxl Flimflam的博客所描绘的扮演经历,aviophones或许更适合描述为“动静样本模仿器”,可以宣布什么样的动静全看它之前的采样——有或许模仿吉他、二胡、唢呐演奏出来的“哆来咪”,也或许选材菜市场或许洗澡堂。在2007年5月,也便是初舞台的两个月后,AOM举办了一场主题为“发现动静”的发明活动来进一步诠释发明理念: 他们在德国雷根堡的Haidplatz广场设置了一个实体版aviophones(用集装箱货车改造),录制了一些“咱们生活中的日常经常能听见”““无处不在,以至于被以为是天经地义”的动静小样,然后上传到“第二人生”。身处里国际的乐团成员们经过行走、跑动等方法触发aviophones,人越多越能发生交响乐效果。  与此之类的还有Onomatophone,AOM将其描述为一款真三维乐器,原理是在虚拟空间里设置6个用于发声的“小球”,人们经过不断地络绎其间、改动触摸面积来发明不同的动静。  一些着手才能比较强的成员尝试依照这种思路把自己变成一个乐器,即规划一套动作捕捉算法,让自己的一举一动都能宣布动静。也可以用这种思路来联动扮演环境里的景象和修建,景象和修建的形状和颜色会跟着动静(动作)的改动而改动。 独奏阶段强调的是“即兴发明”,纷歧定要依照“乐谱”进行演奏,更多时分鼓励成员们进行“涂鸦”。“涂鸦”的概念借鉴于英国即兴演奏家约翰·史蒂文斯,他经常运用这个词来指代“不受大脑操控的快节奏即兴发明”。约翰·史蒂文斯逝世之后,AOM还为其在2010年10月举办过一次纪念专场,主题是“动静艺术的新冒险”。  说到这里,其实也就不难理解开头那段AOM的扮演视频,整体效果为什么会那么魔性,由于他们所做的便是彻彻底底的“试验音乐”,哲学式的表达远远多于抒发式的表达,而粗糙的“第二人生”又“恰巧”能复原哲学家们内心国际里不断地对立与质疑。 或许也正是由于这个原因,即便开展到后期现已成为音乐节、电影节、艺术周的常客,AOM也一直没有尝试商业化。更多时分他们对一些迷之领域体现出了迷之热心,例如心灵感应。2020年10月,他们就和心灵感应团队Breathing PwRHm协作,进行了一场名为“呼吸在赛博空间”的直播活动,AOM演示怎么在虚拟空间中发明倾听、感知、共鸣,Breathing PwRHm致力于探究经过赛博国际影响“身心灵”。  下一个特雷门琴 其实AOM并没有处理前文说到的那个问题:元国际不是一个可以投入到量产阶段的生产力工具,关于运用者和运用场景都提出了非常高的要求,以至于整个工业将长时间停留在“实践产出与潜在产出严峻脱节”的状况。 关于实践操作进程,AOM给出过一个有些模糊的官方回答,大体意思是在扮演时需求设置多个显现屏,一个用来显现客户端界面(用来让扮演者们看到详细的出现效果,效果有些相似于舞台扮演时用到的“耳返”),另一些用来出现一些可视化的数据,AOM成员经过这些数据来操控动静、人物的动作和视觉效果。  AOM成员Norman Lowrey拍照的扮演视频把整个进程展现得更详细一些:Norman Lowrey在一个布置了大量设备的舞台上进行扮演,他的两个助手(也有或许是同伴?)盯着好几台不断发生数据的电脑进行实时操作,舞台上同时也放置着“第二人生”的详细画面。   但AOM教会了咱们怎么与“下个年代”共处。 Norman Lowrey是很典型的“AOM”。他在自己的个人主页上这样介绍自己:面具制作人/作曲家/扮演/动静/视频艺术家,德鲁大学的音乐荣誉教授,具有伊士曼音乐学院颁发的博士学位。 他从前建议过一个名为River Sounding的项目:约请人们一同聚集在特拉华河沿岸,静静地倾听河流的动静,然后再发明出著作向人们叙述“你倾听到了什么”。这些著作包含且不限于面具、陶瓷、木雕、皮革、虚拟面具,而他比较拿手的是“音乐面具”——用芦苇、齿轮、电子管等材料制作成可以佩戴在脸上的发声设备。  AOM成员人均如此,也大概能解释为什么他们会用“阿凡达”来定名自己——不仅仅是由于“阿凡达”讲的便是人类经过脑机接口进入另一个国际的故事,更重要的是“阿凡达”告知人们,进入另一个国际并不意味着“从零开始”,而是实践国际和另一个国际的“互通有无”。 这很简单让人联想到“特雷门琴”,一款诞生于电气革命年代的乐器,发明者是俄国电子工程师李昂·特雷门。他根据“人体本质上是个导体”这个原理,巧妙地让电波变成了可控的发声设备,极大地开拓了人类所掌握的音域,以至于在四五十年代助推好莱坞掀起了“原声伴奏”的改造热潮;但李昂·特雷门并没有停留在音乐市场上,他更重要的成便是奠基了射频辨认技能,然后发明了运动侦测设备。  带着达观的心态去展望,或许咱们距离元国际年代,就差一个“特雷门琴”;尤其是关于普通人来说,相比起成为希壤、啫喱的前期用户,学着成为“阿凡达”或许才是真实含义下的年代入场券。 |